Шел 1965 год. Как сейчас говорим, начало застоя. Но времена были вполне

вегетарианские, никто не предлагал нам: "Пройдемте, там вам все разъяснят".

А были мы кто старшим преподавателем кафедры философии Белорусского

политехнического института, как мой друг Слава Степин, кто ассистентом, как

Альберт Шкляр, кто аспирантом (ваш покорный слуга). Много ли надо, чтобы

испортить жизнь. Один сигнал -- и вон из института с волчьим билетом.

Помню разговор во Фрунзенском после концерта. Солидный такой товарищ,

слушал внимательно, смеялся. Спрашивает:

- А чьи песни? Первый раз слышу.

Сказали.

- А не страшно?

Мы удивились:

- Чего тут такого? Легкая критика отдельных недостатков.

- Где ж легкая? Взять эту "Леночку". Девицу подарили сыну шаха, там и

гонец с ЦК КПСС в мотоциклетке марочной, и сынок потом покончил с папой, а

Леночку вашу уже как шахиню узнал весь белый свет. И это легкая критика?

- А нет? Девушку пригласили на прием к сыну шаха, он же гость и

попросил ее позвать. Там он ей предложил поехать с ним, она согласилась.

Новая жизнь, дальние берега. А что у сына Ахмеда рука оказалась тяжелой, так

вот это и есть легкая критика. Причем не ЦК, и даже не Ахмеда. Гость

все-таки был, а критика папы - шаха. Так его не очень-то и жалко. Он,

небось, от народа был страшно далек, хотя и не декабрист. Да и какие

декабристы могут быть в Африке? Там и декабря-то не бывает. Сплошное лето.

- А в этой, как его, про Парамонову, тоже легкая критика?

- Еще легче. Типичное персональное дело на мелкого человечка, мужа

профсоюзной начальницы.

- Небось секретаря ЦК профсоюзов?

-Там не сказано. Но допустим. Она мужа своего к порядку призвала. Ему

за аморалку дали строгача с занесением.

- А концовка?

- А что концовка? Это ж вообще хэппи энд. Что там говорит товарищ

Грошева - допустим, секретарь горкома? "Схлопотал он строгача, ну и ладушки,

помиритесь вы теперь по-хорошему". Они помирились, никакого тебе развода. И

концовка оптимистическая: "Она выпила "Дюрсо", а я "Перцовую" за советскую

семью образцовую".

- Ну-ну, - усмехнулся товарищ. - Но вы все-таки осторожнее. Ходят-то

всякие. Неправильно могут понять.

Нет, что ни говорите, при обвешанном орденами Леониде Ильиче царили

вполне травоядные времена.

Лирические песни Галича мы не пели. И сложные философские - тоже. Это

уж потом приобщились. А вот репортаж с матча английской и советской сборных

- за милую душу.

Мы воспринимали богатый и сочный баритон Галича как голос пророка,

фигуры для нас почти инопланетной, мифической; мы его не видели, даже на

фотографиях. И вдруг...

Кончался 1968 год. Часов в семь вечера открывается дверь и входит моя

сестра Таня (я часто приезжал из Минска в Москву и останавливался у своих

сестер), рядом с ней какой-то большой человек. "Ребята, - сообщает она. -

Это - Александр Аркадьевич Галич!" Я и приехавший со мной из Минска Слава

Степин охотно поддержали шутку. А что это, если не шутка? Галич к

новогоднему столу. Для развлечения. Как сейчас говорят, анимация.

- Давно ждем, - отзывается Слава и широким жестом показывает на стол,

уставленный бутылками и закусками. -- Он поможет нам справиться с этими

антисоциалистическими элементами.

Напомню, дело происходило на следующий день после ввода войск в

Чехословакию.

- Под видом Деда Мороза,- вставил я свои аспирантские пять копеек. -

Чтобы никто не думал, будто мы отмечаем ввод войск в дружественную

Чехословакию. А просто наступил Новый год и приблизилось светлое будущее.

- Но я, действительно, Галич, - обезоруживающе улыбнулся большой

человек. С этими словами он показал нам членский билет Союза писателей.

Как пишут драматурги: пауза.

Но тут же - за стол и через пять минут казалось, что мы знакомы всю

жизнь. Разговор, естественно, пошел о Чехословакии. "Что ж, - сказал

Александр Аркадьевич, - империя достигла, думаю, предела своих возможностей.

Это пик. Лет через двадцать начнется распад". Лет через двадцать. Это

какие-то грандиозные сроки. Разве ж доживем?

Мы дожили. В 1989 году произошла целая цепь "мягких революций" в

странах Восточной Европы, вывели войска из Афганистана. Империя посыпалась.

Что, действительно поэт - инстинкт нации, как сказал нам как-то Евтушенко?

- Да, Александр Аркадьевич, - спохватился я, - а как вас Таня залучила

к нам?

- ОМаленькое романтическое приключение в дороге. Была очередь на такси

у Никитских ворот. Первой стояла очень симпатичная девушка. Подошла машина.

Я спрашиваю, не по пути ли к метро "Аэропорт"? По пути. Едем. Вдруг нас

настигает колонна черных лимузинов, из головной сопровождающей "Волги" рев

динамика: "Водители, немедленно взять вправо и остановиться!". Все

шарахаются, тормозят, мимо проносится кавалькада, в машинах мелькнуло

несколько негров. Может быть, дружественный лидер прогрессивной африканской

страны сопровождается в Шереметьево? Девушка произносит: "И встав с подушки

кремовой, не промахнуться чтоб, бросает хризантему ей красавец эфиоп". "А

ведь ваш случайный попутчик - автор этих строк" - говорю я. "Как, вы -

Галич?!" "Я - он", - отвечаю, - и как заправский бюрократ показываю

документ. Она говорит, что не отпустит меня, что дома брат и его друг,

которые заочно меня прекрасно знают, и я просто должен ехать с ней. И вот я

здесь".

Чудесные совпадения продолжались. В разговоре выяснилось, что через

несколько дней Александр Аркадьевич едет в Минск, где у него договор с

"Беларусьфильмом" на проведение семинара кинодраматургов. И еще он собирался

заключить договор на сценарий комедии "Пестрый чемоданчик". Позже я подобрал

ему книги по истории Минска для написания сценария. Мы отправлялись в Минск

раньше Галича, договорилась встретить его на вокзале и устроить отдельную

квартиру.

А в тот день разговор продолжался.

- Александр Аркадьевич, а как вы дошли до жизни такой, что стали писать

эти песни?

- Ну, Галич - человек отпетый. Я к пятидесяти годам уже все видел, имел

все, что положено человеку моего круга, был выездным. Одним словом, был

благополучным советским холуем. (Здесь мы вздрогнули - все таки одно дело

фрондерские разговоры, а другое - такие термины, как "советский холуй"). Но

постепенно я все сильнее чувствовал - так жить больше не могу. Внутри что-то

зрело, требовало выхода наружу. И я решил - настало мое время говорить

правду. У вас есть гитара? Только что написал песню. Был в Дубне и под

впечатлением о такой великодушной интернациональной помощи сочинил. Никакого

отношения к нашему времени, девятнадцатый век. Так что, пардон, первое

исполнение, - несколько смущенно, как нам показалось, сказал Александр

Аркадьевич, беря гитару.

Это был его "Петербургский романс".

"Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный

час... Здесь всегда по квадрату на рассвете полки, От Синода к Сенату как

четыре строки".

На Красную площадь с протестом против ввода войск вышло 7 человек, и мы

это знали. Но у самих такой безумной мысли, конечно, не возникало.

А потом...

Месяц общения в Минске, песни, разговоры, разговоры. Потом встречи в

Москве, потом снова в Минске. Там поездки с Александром Аркадьевичем на моем

мотоцикле "Ява". Нужно было видеть эту картину: огромный Александр

Аркадьевич в шлеме, который торчал на макушке его большой головы.

"Бронтозавр на ящерице", - шутил он. Это были его первые в жизни выезды на

мотоцикле, которые его не только не пугали, а веселили и бодрили. По его

словам, самых сильных впечатлений от нашего общения в Минске было два.

Первое - это когда я в одной компании в доме будущего член-корра Михалевича

вместо живого Галича (он присутствовал тут же) включил для гостей магнитофон

с его песнями. Ибо там народ быстро надрался и мне было крайне неприятно

видеть, как большой поэт вынужден перед ними выдрючиваться. А потом и вовсе

его увез оттуда со словами: "Нечего вам тут делать, Александр Аркадьевич". И

мы тихо так, через сад ушли. Выяснилось, что это заметили далеко не сразу.

Александр Аркадьевич изумлялся: "Нет, Валера, я сам бы никогда не решился,

все-таки нас пригласили. Но в общем, правильно, что ушли."

А второе впечатление - это как раз гонка на мотоцикле. "Не страшно,

Александр Аркадьевич?" - спрашивал я после лихого поворота, спешиваясь

где-нибудь на лужайке на кольцевой минской дороге. "Нисколько, Валера. Я

недавно написал охранную песню-талисман "Когда собьет меня машина, сержант

напишет протокол". Так что с этой стороны я защищен."

А причина для песни была. В 1967 году, готовясь к празднованию 50-летия

Великого Октября, власти решили избавить народ от сочинителя пасквильных

песенок. Но один человек "из внутренних органов", большой почитатель Галича,

предупредил его об опасности. В том числе, и со стороны грузовиков. Минск,

Михоэлс. Галич хорошо знал Михоэлса лично и очень болезненно пережил его

убийство в Минске в 1948 г. Может быть, ОНИ решили тряхнуть стариной? Но

посадить в тот год точно хотели. У Александра Аркадьевича был товарищ,

заведующий нейрохирургической клиники, который поместил его на обследование,

примерно на месяц, пока не утихнут праздничные страсти. Александр Аркадьевич

попросил дать ему "общую камеру". Там уж он понаслушался, и народных

речений, да и о власти тоже.

Мы беседовали и беседовали. Приедем на мотоцикле в лесок, и обсуждаем

проблему ликвидации "Нового мира" и увольнение Твардовского. Как раз тогда

это, по слухам, готовилось. Он у меня, молодого человека, спрашивал: "Ну что

им стоит уволить и вообще закрыть журнал?" Я самонадеянно рассуждал, что это

приведет к массовому недовольству интеллигенции. И даже увольнение

Твардовского приведет к тому же - начнутся массовые отказы от подписки,

"разговорчики в строю". Нет, полагал я, они на это не пойдут. Но вы,

Александр Аркадьевич, скорбно улыбаясь, говорили: "Пойдут, Валера, они на

все могут пойти". Вы были правы в основном. Я - чуть-чуть. Журнал не

закрыли, но Твардовского уволили. Отказы от подписки были, но вовсе не

массовые.

Мое представление о времени было нахальным: казалось, всегда успею. Не

фотографировал Александра Аркадьевича. Правда, записывал его песни. И сейчас

у меня почти все его песни в "оригинальном исполнении". И частенько между

песнями попадались его рассказы, хотя обычно "между песен" магнитофон

выключал. Не из соображения экономии пленки, а казалось неудобным. Но иногда

забывал и не сразу это делал. Так и остались маленькие фрагменты его

удивительных рассказов и реплик. Хотя никаких просьб - дескать, сказанное

сейчас только между нами - никогда от Александра Аркадьевича не слышал. И он

никогда не просил выключать магнитофон во время бесед. Ныне понятно, что не

песни надо было записывать - это и без меня делали десятки людей, а вот

именно его рассказы. Рассказчик он был превосходный.

Но

зато однажды снял Галича 8-миллиметровой камерой, он как раз песню пел

"Егор Петрович Мальцев хворает, и всерьез". А потом, когда настали свободные

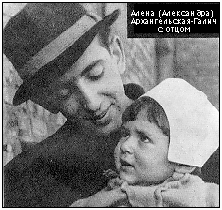

времена, когда мы с Аленой Архангельской-Галич (его дочь от первого брака)

восстанавливали в апреле 1988 года Галича в обоих союзах, профессионалы

кинулись снимать фильмы об авторах "самодеятельных песен". Первым оказался

Александр Стефанович, он приступил к документальному фильму "Барды". Одна

новелла в нем посвящена была Галичу. Фильм документальный, а ни одного

кинокадра Галича нет. Брат (младший) Галича Валерий Аркадьевич Гинзбург,

будучи сам профессиональным кинооператором на студии имени Горького,

оператор хороший (он снимал нашумевший и долго лежавший на полке фильм

Аскольдова "Комиссар", сам Аскольдов после разноса переквалифицировался в

директора концертного зала "Россия", потом, в перестройку, получил за

"Комиссара" премию, но публично в "Известиях" оказался от нее, так как не

хотел ее разделить с Гинзбургом, умыкнувшим личную копию фильма "Комиссар"

режиссера Аскольдова и сдавшего копию в органы), так вот, Валерий Аркадьевич

не снял о своем брате ничего. Боялся страшно. Говорят, в свое время бегал

"куда положено" и отрекался письменно от своего нелояльного родственника.

Бог ему судья. В обще-то человек он хороший, мягкий, но ведь прошел такие

годы, что могли бы сломать многих.

Напомню, на всякий случай, что Галич - это псевдоним, составленный из

первых слогов Гинзбург АЛександр АркадьевИЧ. Это также старинный русский

город и фамилия его бабки. Галич всегда считал себя русским литератором,

более того, православным, после того, как крестился у своего друга

Александра Меня летом 1972 года..

Не знаю точно, каким образом Александр Стефанович узнал (вроде бы, как

раз от Валерия Аркадьевича, которому я говорил), что у меня есть самодельная

катушечка фильма минут на семь. Позвонил, приехал, взял. Эти кадры есть в

фильме "Барды", но имя мое не названо. Сказано: единственные кадры в СССР,

снятые одним кинолюбителем. И не точно. Неточность в том, что "одним". Были,

были еще кадры. Их сняли в качестве оперативной съемки (скрытно) операторы

КГБ на выступлении Александра Галича (единственном такого уровня публичном)

в Новосибирском Академгородке, в клубе "Под Интегралом" в марте 1968 года,

где проходил фестиваль бардовской песни. Но эти кадры стали известны

позднее, их использовали в фильме о Галиче "Изгнание" режиссера Иосифа

Пастернака.

Пару лет назад мне написал Герман Безносов, "премьер-министр странных

дел" клуба "Под интегралом", один из организаторов первого фестиваля бардов

в 1968-м, архивариус клуба. Он поправил меня. По его словам, фестиваль

снимали официально две студии документальных фильмов: Новосибирская и

Свердловская . Фильм сняли, но пленки аудио и кино были арестованы органами.

Свердловские материалы сгинули. А в Новосибирске кто-то успел сделать

позитивы с негативов презентации. И эти немые позитивы чудом сохранились на

студии, располагавшейся в храме Ал.Невского. Когда его вернули церкви, при

переезде случайно обнаружили коробку с позитивами через 15-20 лет. Вал.

Новиков сделал на основе двух песен Галича фильм "Запрещенные песенки". И

потом наш друг Иосиф Пастернак и другие включили эти кадры в свои фильмы.

Позже Новиков с помощью нас, и глухих, читающих по губам,

восстановил-подобрал фонограммы для озвучивания немых позитивов и выпустил

вторую часть "Запрещенные песенки-2" других бардов. Итак, КГБ не снимал

фильмов, а взял готовые записи официальных съ?мок. И пока их судьба

неизвестна.

Имя Галича для многих значило очень много. Но для немногих - еще

больше. Помню, в 1970 году в Москву приехал знаменитый Станислав Лем. Он

выступал в клубе Курчатовского института. Нам (со Славой Степиным) очень

хотелось пообщаться с ним в частной обстановке. Но как подойти? Поделился

желанием с Александром Аркадьевичем, он тут же: "Мы хорошо знакомы, я сейчас

напишу ему записку". Смотрю: "Дорогой Станислав! Рекомендую тебе своих

друзей - Валеру и Славу. Найди возможность с ними встретиться - не

пожалеешь". После выступления мэтра философской фантастики подхожу к Лему,

спрашиваю, не найдет ли он время для поездки к нам домой. Лем весьма

удивлен: "Вы знаете (он свободно говорит по-русски) совершенно нет времени,

все расписано по минутам". Я молча протянул ему записку. Лем пробежал

глазами, произнес: "Это другое дело. Я отменю на сегодня ряд встреч,

приезжайте ко мне в гостиницу "Варшава" в семь. Сумеете?"

Что за разговор! Не могу удержаться от одного момента, уже не в связи с

Галичем, а в связи с Лемом. Уж слишком он поразил мое воображение. Первый

вопрос, который я задал ему, когда мы шли к машине: "Пан Станислав, как к

вам относится польское правительство?" Он засмеялся: "Примерно, как к

редкому животному: с одной стороны хочется застрелить, но с другой -

показать иностранцам. Пока второе несколько перевешивает". А потом мы

просидели до двух ночи (!). Это был такой праздник мысли, что мы часов не

наблюдали.

Но вернемся к Александру Аркадьевичу. Осенью 1968 года, вскоре после

смерти академика Льва Ландау, на одной нашей встрече он рассказывал, что был

единственным из мира искусства, которого пригласили на 60-летие Ландау (в

январе 1968). Александр Аркадьевич через своего двоюродного брата,

академика-физика Виталия Гинзбурга был связан с миром ученых. Ландау, по

словам Галича, после известной автокатастрофы (он поехал на свидание с

аспиранткой в гололед и машина наскочила на асфальтовый каток, его собирали

по частям, более пяти минут находился в клинической смерти) был не более,

чем живым памятником себе. Ландау сидел в бархатном черном пиджаке, прямой,

изящный, тонкий, с бесстрастным лицом. К нему подводили гостей, те

поздравляли, а Ландау всем, включая самых близких друзей, говорил

грамофонным голосом: "Спасибо. Очень рад с вами познакомиться". Рад он был

познакомиться и с Галичем. Галич пел.

Он великолепно знал поэзию. Помнил множество строк. Воспроизведу

дословно один его рассказ.

- Я опять начинаю восхвалять это замечательное занятие, придуманное

человечеством, которое не имеет ничего себе равного. Поэзия. Все переводимо:

музыка переводима. Живопись абсолютна интернациональна. Точно так же как,

архитектура , скульптура - они абсолютно интернациональны. Певец - мне

совершенно наплевать, поет ли он "О донна мобиле", или "Сердце красавицы

склонно к измене". А в поэзии я ничего не могу понять, я могу только могу

поверить. Я могу поверить, что Байрон великий поэт, хотя в России никогда

никто в это всерьез не верил. Даже в переводе Гнедича. Трудно поверить.

Плохой поэт, если говорить серьезно. Но наверное, он великий английский

поэт. Гейне вообще не существует по-русски. Его нельзя переводить. Та дикая

простота, с которой он писал, она непереводима. Ее можно только понимать в

тех цезурах, которых нет в русском языке.

Шел 1965 год. Как сейчас говорим, начало застоя. Но времена были вполне

вегетарианские, никто не предлагал нам: "Пройдемте, там вам все разъяснят".

А были мы кто старшим преподавателем кафедры философии Белорусского

политехнического института, как мой друг Слава Степин, кто ассистентом, как

Альберт Шкляр, кто аспирантом (ваш покорный слуга). Много ли надо, чтобы

испортить жизнь. Один сигнал -- и вон из института с волчьим билетом.

Помню разговор во Фрунзенском после концерта. Солидный такой товарищ,

слушал внимательно, смеялся. Спрашивает:

- А чьи песни? Первый раз слышу.

Сказали.

- А не страшно?

Мы удивились:

- Чего тут такого? Легкая критика отдельных недостатков.

- Где ж легкая? Взять эту "Леночку". Девицу подарили сыну шаха, там и

гонец с ЦК КПСС в мотоциклетке марочной, и сынок потом покончил с папой, а

Леночку вашу уже как шахиню узнал весь белый свет. И это легкая критика?

- А нет? Девушку пригласили на прием к сыну шаха, он же гость и

попросил ее позвать. Там он ей предложил поехать с ним, она согласилась.

Новая жизнь, дальние берега. А что у сына Ахмеда рука оказалась тяжелой, так

вот это и есть легкая критика. Причем не ЦК, и даже не Ахмеда. Гость

все-таки был, а критика папы - шаха. Так его не очень-то и жалко. Он,

небось, от народа был страшно далек, хотя и не декабрист. Да и какие

декабристы могут быть в Африке? Там и декабря-то не бывает. Сплошное лето.

- А в этой, как его, про Парамонову, тоже легкая критика?

- Еще легче. Типичное персональное дело на мелкого человечка, мужа

профсоюзной начальницы.

- Небось секретаря ЦК профсоюзов?

-Там не сказано. Но допустим. Она мужа своего к порядку призвала. Ему

за аморалку дали строгача с занесением.

- А концовка?

- А что концовка? Это ж вообще хэппи энд. Что там говорит товарищ

Грошева - допустим, секретарь горкома? "Схлопотал он строгача, ну и ладушки,

помиритесь вы теперь по-хорошему". Они помирились, никакого тебе развода. И

концовка оптимистическая: "Она выпила "Дюрсо", а я "Перцовую" за советскую

семью образцовую".

- Ну-ну, - усмехнулся товарищ. - Но вы все-таки осторожнее. Ходят-то

всякие. Неправильно могут понять.

Нет, что ни говорите, при обвешанном орденами Леониде Ильиче царили

вполне травоядные времена.

Лирические песни Галича мы не пели. И сложные философские - тоже. Это

уж потом приобщились. А вот репортаж с матча английской и советской сборных

- за милую душу.

Мы воспринимали богатый и сочный баритон Галича как голос пророка,

фигуры для нас почти инопланетной, мифической; мы его не видели, даже на

фотографиях. И вдруг...

Кончался 1968 год. Часов в семь вечера открывается дверь и входит моя

сестра Таня (я часто приезжал из Минска в Москву и останавливался у своих

сестер), рядом с ней какой-то большой человек. "Ребята, - сообщает она. -

Это - Александр Аркадьевич Галич!" Я и приехавший со мной из Минска Слава

Степин охотно поддержали шутку. А что это, если не шутка? Галич к

новогоднему столу. Для развлечения. Как сейчас говорят, анимация.

- Давно ждем, - отзывается Слава и широким жестом показывает на стол,

уставленный бутылками и закусками. -- Он поможет нам справиться с этими

антисоциалистическими элементами.

Напомню, дело происходило на следующий день после ввода войск в

Чехословакию.

- Под видом Деда Мороза,- вставил я свои аспирантские пять копеек. -

Чтобы никто не думал, будто мы отмечаем ввод войск в дружественную

Чехословакию. А просто наступил Новый год и приблизилось светлое будущее.

- Но я, действительно, Галич, - обезоруживающе улыбнулся большой

человек. С этими словами он показал нам членский билет Союза писателей.

Как пишут драматурги: пауза.

Но тут же - за стол и через пять минут казалось, что мы знакомы всю

жизнь. Разговор, естественно, пошел о Чехословакии. "Что ж, - сказал

Александр Аркадьевич, - империя достигла, думаю, предела своих возможностей.

Это пик. Лет через двадцать начнется распад". Лет через двадцать. Это

какие-то грандиозные сроки. Разве ж доживем?

Мы дожили. В 1989 году произошла целая цепь "мягких революций" в

странах Восточной Европы, вывели войска из Афганистана. Империя посыпалась.

Что, действительно поэт - инстинкт нации, как сказал нам как-то Евтушенко?

- Да, Александр Аркадьевич, - спохватился я, - а как вас Таня залучила

к нам?

- ОМаленькое романтическое приключение в дороге. Была очередь на такси

у Никитских ворот. Первой стояла очень симпатичная девушка. Подошла машина.

Я спрашиваю, не по пути ли к метро "Аэропорт"? По пути. Едем. Вдруг нас

настигает колонна черных лимузинов, из головной сопровождающей "Волги" рев

динамика: "Водители, немедленно взять вправо и остановиться!". Все

шарахаются, тормозят, мимо проносится кавалькада, в машинах мелькнуло

несколько негров. Может быть, дружественный лидер прогрессивной африканской

страны сопровождается в Шереметьево? Девушка произносит: "И встав с подушки

кремовой, не промахнуться чтоб, бросает хризантему ей красавец эфиоп". "А

ведь ваш случайный попутчик - автор этих строк" - говорю я. "Как, вы -

Галич?!" "Я - он", - отвечаю, - и как заправский бюрократ показываю

документ. Она говорит, что не отпустит меня, что дома брат и его друг,

которые заочно меня прекрасно знают, и я просто должен ехать с ней. И вот я

здесь".

Чудесные совпадения продолжались. В разговоре выяснилось, что через

несколько дней Александр Аркадьевич едет в Минск, где у него договор с

"Беларусьфильмом" на проведение семинара кинодраматургов. И еще он собирался

заключить договор на сценарий комедии "Пестрый чемоданчик". Позже я подобрал

ему книги по истории Минска для написания сценария. Мы отправлялись в Минск

раньше Галича, договорилась встретить его на вокзале и устроить отдельную

квартиру.

А в тот день разговор продолжался.

- Александр Аркадьевич, а как вы дошли до жизни такой, что стали писать

эти песни?

- Ну, Галич - человек отпетый. Я к пятидесяти годам уже все видел, имел

все, что положено человеку моего круга, был выездным. Одним словом, был

благополучным советским холуем. (Здесь мы вздрогнули - все таки одно дело

фрондерские разговоры, а другое - такие термины, как "советский холуй"). Но

постепенно я все сильнее чувствовал - так жить больше не могу. Внутри что-то

зрело, требовало выхода наружу. И я решил - настало мое время говорить

правду. У вас есть гитара? Только что написал песню. Был в Дубне и под

впечатлением о такой великодушной интернациональной помощи сочинил. Никакого

отношения к нашему времени, девятнадцатый век. Так что, пардон, первое

исполнение, - несколько смущенно, как нам показалось, сказал Александр

Аркадьевич, беря гитару.

Это был его "Петербургский романс".

"Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный

час... Здесь всегда по квадрату на рассвете полки, От Синода к Сенату как

четыре строки".

На Красную площадь с протестом против ввода войск вышло 7 человек, и мы

это знали. Но у самих такой безумной мысли, конечно, не возникало.

А потом...

Месяц общения в Минске, песни, разговоры, разговоры. Потом встречи в

Москве, потом снова в Минске. Там поездки с Александром Аркадьевичем на моем

мотоцикле "Ява". Нужно было видеть эту картину: огромный Александр

Аркадьевич в шлеме, который торчал на макушке его большой головы.

"Бронтозавр на ящерице", - шутил он. Это были его первые в жизни выезды на

мотоцикле, которые его не только не пугали, а веселили и бодрили. По его

словам, самых сильных впечатлений от нашего общения в Минске было два.

Первое - это когда я в одной компании в доме будущего член-корра Михалевича

вместо живого Галича (он присутствовал тут же) включил для гостей магнитофон

с его песнями. Ибо там народ быстро надрался и мне было крайне неприятно

видеть, как большой поэт вынужден перед ними выдрючиваться. А потом и вовсе

его увез оттуда со словами: "Нечего вам тут делать, Александр Аркадьевич". И

мы тихо так, через сад ушли. Выяснилось, что это заметили далеко не сразу.

Александр Аркадьевич изумлялся: "Нет, Валера, я сам бы никогда не решился,

все-таки нас пригласили. Но в общем, правильно, что ушли."

А второе впечатление - это как раз гонка на мотоцикле. "Не страшно,

Александр Аркадьевич?" - спрашивал я после лихого поворота, спешиваясь

где-нибудь на лужайке на кольцевой минской дороге. "Нисколько, Валера. Я

недавно написал охранную песню-талисман "Когда собьет меня машина, сержант

напишет протокол". Так что с этой стороны я защищен."

А причина для песни была. В 1967 году, готовясь к празднованию 50-летия

Великого Октября, власти решили избавить народ от сочинителя пасквильных

песенок. Но один человек "из внутренних органов", большой почитатель Галича,

предупредил его об опасности. В том числе, и со стороны грузовиков. Минск,

Михоэлс. Галич хорошо знал Михоэлса лично и очень болезненно пережил его

убийство в Минске в 1948 г. Может быть, ОНИ решили тряхнуть стариной? Но

посадить в тот год точно хотели. У Александра Аркадьевича был товарищ,

заведующий нейрохирургической клиники, который поместил его на обследование,

примерно на месяц, пока не утихнут праздничные страсти. Александр Аркадьевич

попросил дать ему "общую камеру". Там уж он понаслушался, и народных

речений, да и о власти тоже.

Мы беседовали и беседовали. Приедем на мотоцикле в лесок, и обсуждаем

проблему ликвидации "Нового мира" и увольнение Твардовского. Как раз тогда

это, по слухам, готовилось. Он у меня, молодого человека, спрашивал: "Ну что

им стоит уволить и вообще закрыть журнал?" Я самонадеянно рассуждал, что это

приведет к массовому недовольству интеллигенции. И даже увольнение

Твардовского приведет к тому же - начнутся массовые отказы от подписки,

"разговорчики в строю". Нет, полагал я, они на это не пойдут. Но вы,

Александр Аркадьевич, скорбно улыбаясь, говорили: "Пойдут, Валера, они на

все могут пойти". Вы были правы в основном. Я - чуть-чуть. Журнал не

закрыли, но Твардовского уволили. Отказы от подписки были, но вовсе не

массовые.

Мое представление о времени было нахальным: казалось, всегда успею. Не

фотографировал Александра Аркадьевича. Правда, записывал его песни. И сейчас

у меня почти все его песни в "оригинальном исполнении". И частенько между

песнями попадались его рассказы, хотя обычно "между песен" магнитофон

выключал. Не из соображения экономии пленки, а казалось неудобным. Но иногда

забывал и не сразу это делал. Так и остались маленькие фрагменты его

удивительных рассказов и реплик. Хотя никаких просьб - дескать, сказанное

сейчас только между нами - никогда от Александра Аркадьевича не слышал. И он

никогда не просил выключать магнитофон во время бесед. Ныне понятно, что не

песни надо было записывать - это и без меня делали десятки людей, а вот

именно его рассказы. Рассказчик он был превосходный.

Но

зато однажды снял Галича 8-миллиметровой камерой, он как раз песню пел

"Егор Петрович Мальцев хворает, и всерьез". А потом, когда настали свободные

времена, когда мы с Аленой Архангельской-Галич (его дочь от первого брака)

восстанавливали в апреле 1988 года Галича в обоих союзах, профессионалы

кинулись снимать фильмы об авторах "самодеятельных песен". Первым оказался

Александр Стефанович, он приступил к документальному фильму "Барды". Одна

новелла в нем посвящена была Галичу. Фильм документальный, а ни одного

кинокадра Галича нет. Брат (младший) Галича Валерий Аркадьевич Гинзбург,

будучи сам профессиональным кинооператором на студии имени Горького,

оператор хороший (он снимал нашумевший и долго лежавший на полке фильм

Аскольдова "Комиссар", сам Аскольдов после разноса переквалифицировался в

директора концертного зала "Россия", потом, в перестройку, получил за

"Комиссара" премию, но публично в "Известиях" оказался от нее, так как не

хотел ее разделить с Гинзбургом, умыкнувшим личную копию фильма "Комиссар"

режиссера Аскольдова и сдавшего копию в органы), так вот, Валерий Аркадьевич

не снял о своем брате ничего. Боялся страшно. Говорят, в свое время бегал

"куда положено" и отрекался письменно от своего нелояльного родственника.

Бог ему судья. В обще-то человек он хороший, мягкий, но ведь прошел такие

годы, что могли бы сломать многих.

Напомню, на всякий случай, что Галич - это псевдоним, составленный из

первых слогов Гинзбург АЛександр АркадьевИЧ. Это также старинный русский

город и фамилия его бабки. Галич всегда считал себя русским литератором,

более того, православным, после того, как крестился у своего друга

Александра Меня летом 1972 года..

Не знаю точно, каким образом Александр Стефанович узнал (вроде бы, как

раз от Валерия Аркадьевича, которому я говорил), что у меня есть самодельная

катушечка фильма минут на семь. Позвонил, приехал, взял. Эти кадры есть в

фильме "Барды", но имя мое не названо. Сказано: единственные кадры в СССР,

снятые одним кинолюбителем. И не точно. Неточность в том, что "одним". Были,

были еще кадры. Их сняли в качестве оперативной съемки (скрытно) операторы

КГБ на выступлении Александра Галича (единственном такого уровня публичном)

в Новосибирском Академгородке, в клубе "Под Интегралом" в марте 1968 года,

где проходил фестиваль бардовской песни. Но эти кадры стали известны

позднее, их использовали в фильме о Галиче "Изгнание" режиссера Иосифа

Пастернака.

Пару лет назад мне написал Герман Безносов, "премьер-министр странных

дел" клуба "Под интегралом", один из организаторов первого фестиваля бардов

в 1968-м, архивариус клуба. Он поправил меня. По его словам, фестиваль

снимали официально две студии документальных фильмов: Новосибирская и

Свердловская . Фильм сняли, но пленки аудио и кино были арестованы органами.

Свердловские материалы сгинули. А в Новосибирске кто-то успел сделать

позитивы с негативов презентации. И эти немые позитивы чудом сохранились на

студии, располагавшейся в храме Ал.Невского. Когда его вернули церкви, при

переезде случайно обнаружили коробку с позитивами через 15-20 лет. Вал.

Новиков сделал на основе двух песен Галича фильм "Запрещенные песенки". И

потом наш друг Иосиф Пастернак и другие включили эти кадры в свои фильмы.

Позже Новиков с помощью нас, и глухих, читающих по губам,

восстановил-подобрал фонограммы для озвучивания немых позитивов и выпустил

вторую часть "Запрещенные песенки-2" других бардов. Итак, КГБ не снимал

фильмов, а взял готовые записи официальных съ?мок. И пока их судьба

неизвестна.

Имя Галича для многих значило очень много. Но для немногих - еще

больше. Помню, в 1970 году в Москву приехал знаменитый Станислав Лем. Он

выступал в клубе Курчатовского института. Нам (со Славой Степиным) очень

хотелось пообщаться с ним в частной обстановке. Но как подойти? Поделился

желанием с Александром Аркадьевичем, он тут же: "Мы хорошо знакомы, я сейчас

напишу ему записку". Смотрю: "Дорогой Станислав! Рекомендую тебе своих

друзей - Валеру и Славу. Найди возможность с ними встретиться - не

пожалеешь". После выступления мэтра философской фантастики подхожу к Лему,

спрашиваю, не найдет ли он время для поездки к нам домой. Лем весьма

удивлен: "Вы знаете (он свободно говорит по-русски) совершенно нет времени,

все расписано по минутам". Я молча протянул ему записку. Лем пробежал

глазами, произнес: "Это другое дело. Я отменю на сегодня ряд встреч,

приезжайте ко мне в гостиницу "Варшава" в семь. Сумеете?"

Что за разговор! Не могу удержаться от одного момента, уже не в связи с

Галичем, а в связи с Лемом. Уж слишком он поразил мое воображение. Первый

вопрос, который я задал ему, когда мы шли к машине: "Пан Станислав, как к

вам относится польское правительство?" Он засмеялся: "Примерно, как к

редкому животному: с одной стороны хочется застрелить, но с другой -

показать иностранцам. Пока второе несколько перевешивает". А потом мы

просидели до двух ночи (!). Это был такой праздник мысли, что мы часов не

наблюдали.

Но вернемся к Александру Аркадьевичу. Осенью 1968 года, вскоре после

смерти академика Льва Ландау, на одной нашей встрече он рассказывал, что был

единственным из мира искусства, которого пригласили на 60-летие Ландау (в

январе 1968). Александр Аркадьевич через своего двоюродного брата,

академика-физика Виталия Гинзбурга был связан с миром ученых. Ландау, по

словам Галича, после известной автокатастрофы (он поехал на свидание с

аспиранткой в гололед и машина наскочила на асфальтовый каток, его собирали

по частям, более пяти минут находился в клинической смерти) был не более,

чем живым памятником себе. Ландау сидел в бархатном черном пиджаке, прямой,

изящный, тонкий, с бесстрастным лицом. К нему подводили гостей, те

поздравляли, а Ландау всем, включая самых близких друзей, говорил

грамофонным голосом: "Спасибо. Очень рад с вами познакомиться". Рад он был

познакомиться и с Галичем. Галич пел.

Он великолепно знал поэзию. Помнил множество строк. Воспроизведу

дословно один его рассказ.

- Я опять начинаю восхвалять это замечательное занятие, придуманное

человечеством, которое не имеет ничего себе равного. Поэзия. Все переводимо:

музыка переводима. Живопись абсолютна интернациональна. Точно так же как,

архитектура , скульптура - они абсолютно интернациональны. Певец - мне

совершенно наплевать, поет ли он "О донна мобиле", или "Сердце красавицы

склонно к измене". А в поэзии я ничего не могу понять, я могу только могу

поверить. Я могу поверить, что Байрон великий поэт, хотя в России никогда

никто в это всерьез не верил. Даже в переводе Гнедича. Трудно поверить.

Плохой поэт, если говорить серьезно. Но наверное, он великий английский

поэт. Гейне вообще не существует по-русски. Его нельзя переводить. Та дикая

простота, с которой он писал, она непереводима. Ее можно только понимать в

тех цезурах, которых нет в русском языке.

| (Берет гитару, поет на свою мелодию) Вот иду я вдоль большой дороги, В тихом свете гаснущего дня, Тяжело мне, замирают ноги, Ангел мой, ты видишь ли меня? Все темней, темнее над землею, Улетел последний отблеск дня, Вот тот мир, где жили мы с тобою, Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день поминок и печали, Завтра память рокового дня Ангел мой, где б души не витали, Ангел мой, ты видишь ли меня? |

| Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. |

| Вот иду я вдоль большой дороги... В тихом свете гаснущего дня... |

| Черный вечер, белый снег Ветер, ветер... |

| Я вас любил, любовь еще быть может... Было такое? На холмах Грузии лежит ночная мгла... Редеет облаков летучая гряда... Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя... Есть речи, значенье темно иль ничтожно... |

| Ах, осыпались лапы елочьи, Отзвенели его метели. |

- Как поступить, отец, - спрашивает сын.

- Сколько тебе сейчас лет? - вместо ответа спрашивает тот.

- Двадцать.

- А мне - девятнадцать.

И растворяется в вечном своем небытии. Дескать, что ж ты у меня

спрашиваешь. Тебе и лет больше, и живешь ты позже. Стало быть, лучше меня

должен знать.

Мне казалось, это блестящая сцена. Никита Сергеевич с моим незрелым

мнением не посчитался, и директивно заявил, что в этой сцене содержится

прокламация вымышленной для советского общества проблемы отцов и детей. Он

очень осерчал и дал сигнал Ильичеву. Но вы... Вы тоже считали, что сцена

превосходная, (в пьесе Галича "Матросская тишина" есть аналогичная,

написанная гораздо раньше, в 1946г.), но заметили: "Все-таки в ней есть и

неточность. Отец всегда останется старше сына. И даже оттуда, зная меньше о

текущих земных делах, знает больше о душе человека. Особенно своего сына".

Вы тогда, 22 августа 1968 года, когда мы познакомились, были старше

меня, аспиранта философии, почти на 20 лет. Сейчас я вас догнал по земному

сроку и даже перегнал. Но вы - как были, так и остались старше. И мудрее. И

больше знаете и читаете в сердцах.

"КОГДА Я ВЕРНУСЬ..."

О причинах смерти Галича ходит много слухов. Самый распространенный --

агенты КГБ достали. Не думаю. Хотя бы потому, что после убийства Бандеры в

1959 году, наделавшего много шума, КГБ получил установку не применять более

такого рода акций за границей. Так пишет не только старый агент и

организатор многих ликвидаций Павел Судоплатов, но и известный исследователь

действий спецслужб Баррон в своих книгах "КГБ" и "КГБ сегодня". Это же

подтверждает и генерал КГБ Олег Калугин. Правда, "имело место" еще убийство

болгарского писателя-диссидента Маркова в Англии в середине 70-х, но то

исполняли уже болгары, а Олег Калугин, по его словам, "только

консультировал". Его вина, видимо, не так велика, раз он получил рабочую

визу и живет ныне в Нью-Йорке, занимаясь бизнесом. Хотя... Хотя в грин-карте

американские иммиграционные власти ему отказывают по сей день. Не из-за

Маркова, а потому, что генеральский чин он заработал, в том числе, за свои

антиамериканские акции, еще когда был в силе и не диссидентствовал.

Но слух по поводу причины смерти Галича держится упорно. Дескать,

знаем, знаем, кто прислал стереоустановку. Специально подключили к антенному

выходу напряжение. Галич сунул туда антенный провод -- и готово. Или тайной

отмычкой открыли дверь, там зажали провод в руке и ударили током,

сымитировав самоубийство.

Опять же, если уж об убийстве Маркова "болгарским зонтиком"

(специальные микропилюли, которые вкалываются в тело через зонтик или

воздушный пистолет и приводят через пару дней к параличу сердца, а потом

бесследно рассасываются, так что вскрытие ничего не показывает) стало

довольно давно известно (лет восемь назад) со слов таких информированных

людей, как Калугин, то о Галиче уж не преминул бы поведать какой-нибудь

специалист по мокрым делам, жаждущий геростратовой славы.

Отменили акции вовсе не из соображений гуманизма, а просто потому, что

шум стоял слишком большой. Получалось -- себе дороже. Даже когда шла речь о

косвенном участии, как в покушении Агджи на папу римского Павла-Ионна II в

1980 году. Так ведь речь шла об отпадении всей Польши! И то пришлось

отмежевываться -- никакого Агджи не знаем и очень его осуждаем. Марксисты,

мол, всегда были противниками индивидуального террора. Когда ликвидировали

агентов-перебежчиков Кривицкого или Рейсса, то никто не отмежевывался...

Хотя от убийства крупных фигур, от ликвидации Троцкого, отмежевывались:

дескать, убил его разочарованный троцкист.

Имитация самоубийства.... Версия самоубийства как-то не имела

сторонников. Но вот проницательный Юрий Нагибин, знавший Галича с молодых

лет и очень близко, полагает, что это не исключено. Его "Дневники" вызвали

массу скандалов. О Галиче он писал нежно и с любовью, но ведь весь его

дневник -- это новое, современное издание "Исповеди", в которой открытости,

чуть ли не "расхристанности" подивился бы и сам Руссо. Написано все -- не

только о Галиче -- чрезвычайно сильно по языку и стилю. Впрочем, процитирую

кусочек:

"Оставить родину никому не легко, но никто, наверное, не уезжал так

тяжело и надрывно, как Галич. На это были особые причины. Создавая свои

горькие русские песни, Саша сросся с русским народом, с его бедой,

смирением, непротивленчеством, всепрощением и естественно пришел к

православию... Саша стал тепло верующим человеком. И я не понимаю, почему

хорошие переделкинские люди смеялись над ним, когда на светлый Христов

праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и

пасху. Свою искренность он подтвердил Голгофой исхода. Может, стоит

досказать здесь историю изгнанников. Аня (жена Галича Ангелина Николаевна)

не обманулась в своих худших опасениях. После тихой (весьма относительно

тихой, поскольку Аня уже познакомилась с клиникой) жизни в Норвегии они

подались в Париж. Туда же последовала новая мюнхенская влюбленность Саши --

мужняя жена, о которой я слышал два взаимоисключающих мнения: одно

трогательно-рождественское, в духе байки о замерзающем у озаренных

праздником барских окон маленьком нищем, другое -- уничтожающее, Аня же

застарожилилась в психиатрической больнице. Очень дорогой и комфортной --

Саше пришлось подналечь на работу, чтобы содержать там Аню, -- но все же и в

минуты просветления не дающей радости существования. Ужасная и горестная

жизнь, что там говорить. Саша разрывался между работой, концертами, бедной

возлюбленной -- мюнхенский муж громогласно объявил, что едет в Париж

иступить хорошо наточенный резак: он был мясником по роду занятий и

уголовником по той тьме, что заменяла ему душу. И на все это путаное,

тягостное существование накладывалась гнетущая тоска по России, неотвязная,

как зубная боль.

Он свободно пел свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем, любим,

знал, что и дома его помнят, но ни один человек из тех, кого я расспрашивал

о Саше, не сказал мне, что он был счастлив, весел, хотя бы покоен. Конечно,

его угнетали Анина болезнь и вся нелепость обстоятельств, но главное было в

том, что Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с

родиной. А это единственный способ смириться с жизнью в изгнании. Я не видел

таких, кто бы вовсе не скучал по России, но видел многих, кто склонен был

преувеличивать свои изгнаннические муки, это тоже входит в эмигрантский

комплекс. Саша ничего не преувеличивал, не угнетал окружающих

подавленностью, не жаловался, молчал и улыбался, но в стихах звучала лютая

тоска.

Зигмунд Фрейд отвергал случайность в человеческом поведении: оговорки,

обмолвки, неловкие жесты, спотыкания, он считал, что все детерминировано, и

перечисленное выше -- п р о г о в о р ы подсознания. "Ты зачем ушиб локоть?"

-- испрашивал он ревущего от боли малыша, и выяснялось, что тот в чем-то

проштрафился и сам себя наказал, ничуть, разумеется, об этом не догадываясь.

Если б можно было спросить Сашу: "Зачем ты коснулся обнаженного проводка

проигрывателя?" -- ответ был бы один: так легко развязывались все узлы.

Сознание человека -- островершек айсберга, который скрыт в темной глубине. О

подводную массу айсберга разбился "Титаник". Все главное и роковое в нас

творится в подсознании. Я уверен, оттуда последовал неслышный приказ

красивой длиннопалой Сашиной руке: схватись за смерть. И никто не убедит

меня в противном.

Остается сказать о судьбе Ани. Конец ее был нелеп и ужасен. После

смерти Саши она бросила пить, очень подтянулась, стала заниматься

общественной деятельностью, литературным наследством мужа. Затем пришла

весть о скоропостижней смерти ее дочери Гали. Известие ее потрясло. Аня

"развязала". А тут, как на грех, приехала старая приятельница и бывшая

собутыльница. Аня высоко зажгла свой костер. Однажды она заснула с

непогашенной сигаретой в руке. Затлело ватное одеяло. Аня почти не обгорела,

она задохнулась во сне.

Так бездарно кончилось то, что началось молодо и счастливо на

гладильных досках в доме по улице Горького (здесь, в квартире Нагибина Галич

и Аня остались первый раз ночевать на ванне, накрытой гладильной доской --

В.Л.). А Саша вернулся в свою страну, в свою Москву, как и предсказывал,

вернулся песнями, стихами, пьесами, фильмами, вернулся легендой, восторгом

одних и кислой злобой других, вернулся громко, открыто, уверенно, как

победитель". (Юрий Нагибин. Дневник. М.,1996, с.605)

Алена Архангельская-Галич (дочь) уже в перестройку ездила в Париж, была

в муниципальной полиции, получила выписки о смерти отца. Я их читал. Там

описана фактическая сторона дела: как жена Галича вошла, увидела, позвонила,

в какой позе он лежал, что находилось рядом, медицинское заключение о смерти

от остановки сердца -- неосторожное обращение с радиоаппаратурой, снял

заднюю панель, не туда воткнул провод антенны. Несчастный случай, одним

словом. Никаких материалов и просто намеков на злоумышленное обнаружено не

было. Так же, как и в случае со смертью Ангелины Николаевны спустя девять

лет. В двадцатую годовщину смерти отца (15 декабря) Алена выступила на

первом канале телевидения, сказала, что все-таки много странного: отец был

после ванны, в халате, головой лежал к батарее отопления.... Странного в

уходе навечно всегда много. А если бы к батарее лежал ногами -- разве ж это

было бы не странно? Да, последняя тайна остается навсегда и разгадана быть

не может. Не будем ее пытаться решить. Поговорим лучше о посмертной жизни

Галича. Все годы после его смерти пленки у любителей оставались и продолжали

свою жизнь -- они активно размножались и расселялись. Его ранняя песня

"Бежит речка да по песочку" или, скажем, "Ты стучи, стучи..." потеряли свое

авторство и пополнили лагерный фольклор. Стали, так сказать, народными. Так

что чем-то уподобились "Очам черным", или даже "Полюшку-полю" (вопрос на

засыпку - кто авторы этих песен, учитывая, что не такие уж они и старые:

"Очи" -- середина прошлого века, а "Полюшко" и вовсе наша современница --

30-е годы?).

- Как поступить, отец, - спрашивает сын.

- Сколько тебе сейчас лет? - вместо ответа спрашивает тот.

- Двадцать.

- А мне - девятнадцать.

И растворяется в вечном своем небытии. Дескать, что ж ты у меня

спрашиваешь. Тебе и лет больше, и живешь ты позже. Стало быть, лучше меня

должен знать.

Мне казалось, это блестящая сцена. Никита Сергеевич с моим незрелым

мнением не посчитался, и директивно заявил, что в этой сцене содержится

прокламация вымышленной для советского общества проблемы отцов и детей. Он

очень осерчал и дал сигнал Ильичеву. Но вы... Вы тоже считали, что сцена

превосходная, (в пьесе Галича "Матросская тишина" есть аналогичная,

написанная гораздо раньше, в 1946г.), но заметили: "Все-таки в ней есть и

неточность. Отец всегда останется старше сына. И даже оттуда, зная меньше о

текущих земных делах, знает больше о душе человека. Особенно своего сына".

Вы тогда, 22 августа 1968 года, когда мы познакомились, были старше

меня, аспиранта философии, почти на 20 лет. Сейчас я вас догнал по земному

сроку и даже перегнал. Но вы - как были, так и остались старше. И мудрее. И

больше знаете и читаете в сердцах.

"КОГДА Я ВЕРНУСЬ..."

О причинах смерти Галича ходит много слухов. Самый распространенный --

агенты КГБ достали. Не думаю. Хотя бы потому, что после убийства Бандеры в

1959 году, наделавшего много шума, КГБ получил установку не применять более

такого рода акций за границей. Так пишет не только старый агент и

организатор многих ликвидаций Павел Судоплатов, но и известный исследователь

действий спецслужб Баррон в своих книгах "КГБ" и "КГБ сегодня". Это же

подтверждает и генерал КГБ Олег Калугин. Правда, "имело место" еще убийство

болгарского писателя-диссидента Маркова в Англии в середине 70-х, но то

исполняли уже болгары, а Олег Калугин, по его словам, "только

консультировал". Его вина, видимо, не так велика, раз он получил рабочую

визу и живет ныне в Нью-Йорке, занимаясь бизнесом. Хотя... Хотя в грин-карте

американские иммиграционные власти ему отказывают по сей день. Не из-за

Маркова, а потому, что генеральский чин он заработал, в том числе, за свои

антиамериканские акции, еще когда был в силе и не диссидентствовал.

Но слух по поводу причины смерти Галича держится упорно. Дескать,

знаем, знаем, кто прислал стереоустановку. Специально подключили к антенному

выходу напряжение. Галич сунул туда антенный провод -- и готово. Или тайной

отмычкой открыли дверь, там зажали провод в руке и ударили током,

сымитировав самоубийство.

Опять же, если уж об убийстве Маркова "болгарским зонтиком"

(специальные микропилюли, которые вкалываются в тело через зонтик или

воздушный пистолет и приводят через пару дней к параличу сердца, а потом

бесследно рассасываются, так что вскрытие ничего не показывает) стало

довольно давно известно (лет восемь назад) со слов таких информированных

людей, как Калугин, то о Галиче уж не преминул бы поведать какой-нибудь

специалист по мокрым делам, жаждущий геростратовой славы.

Отменили акции вовсе не из соображений гуманизма, а просто потому, что

шум стоял слишком большой. Получалось -- себе дороже. Даже когда шла речь о

косвенном участии, как в покушении Агджи на папу римского Павла-Ионна II в

1980 году. Так ведь речь шла об отпадении всей Польши! И то пришлось

отмежевываться -- никакого Агджи не знаем и очень его осуждаем. Марксисты,

мол, всегда были противниками индивидуального террора. Когда ликвидировали

агентов-перебежчиков Кривицкого или Рейсса, то никто не отмежевывался...

Хотя от убийства крупных фигур, от ликвидации Троцкого, отмежевывались:

дескать, убил его разочарованный троцкист.

Имитация самоубийства.... Версия самоубийства как-то не имела

сторонников. Но вот проницательный Юрий Нагибин, знавший Галича с молодых

лет и очень близко, полагает, что это не исключено. Его "Дневники" вызвали

массу скандалов. О Галиче он писал нежно и с любовью, но ведь весь его

дневник -- это новое, современное издание "Исповеди", в которой открытости,

чуть ли не "расхристанности" подивился бы и сам Руссо. Написано все -- не

только о Галиче -- чрезвычайно сильно по языку и стилю. Впрочем, процитирую

кусочек:

"Оставить родину никому не легко, но никто, наверное, не уезжал так

тяжело и надрывно, как Галич. На это были особые причины. Создавая свои

горькие русские песни, Саша сросся с русским народом, с его бедой,

смирением, непротивленчеством, всепрощением и естественно пришел к

православию... Саша стал тепло верующим человеком. И я не понимаю, почему

хорошие переделкинские люди смеялись над ним, когда на светлый Христов

праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и

пасху. Свою искренность он подтвердил Голгофой исхода. Может, стоит

досказать здесь историю изгнанников. Аня (жена Галича Ангелина Николаевна)

не обманулась в своих худших опасениях. После тихой (весьма относительно

тихой, поскольку Аня уже познакомилась с клиникой) жизни в Норвегии они

подались в Париж. Туда же последовала новая мюнхенская влюбленность Саши --

мужняя жена, о которой я слышал два взаимоисключающих мнения: одно

трогательно-рождественское, в духе байки о замерзающем у озаренных

праздником барских окон маленьком нищем, другое -- уничтожающее, Аня же

застарожилилась в психиатрической больнице. Очень дорогой и комфортной --

Саше пришлось подналечь на работу, чтобы содержать там Аню, -- но все же и в

минуты просветления не дающей радости существования. Ужасная и горестная

жизнь, что там говорить. Саша разрывался между работой, концертами, бедной

возлюбленной -- мюнхенский муж громогласно объявил, что едет в Париж

иступить хорошо наточенный резак: он был мясником по роду занятий и

уголовником по той тьме, что заменяла ему душу. И на все это путаное,

тягостное существование накладывалась гнетущая тоска по России, неотвязная,

как зубная боль.

Он свободно пел свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем, любим,

знал, что и дома его помнят, но ни один человек из тех, кого я расспрашивал

о Саше, не сказал мне, что он был счастлив, весел, хотя бы покоен. Конечно,

его угнетали Анина болезнь и вся нелепость обстоятельств, но главное было в

том, что Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с

родиной. А это единственный способ смириться с жизнью в изгнании. Я не видел

таких, кто бы вовсе не скучал по России, но видел многих, кто склонен был

преувеличивать свои изгнаннические муки, это тоже входит в эмигрантский

комплекс. Саша ничего не преувеличивал, не угнетал окружающих

подавленностью, не жаловался, молчал и улыбался, но в стихах звучала лютая

тоска.

Зигмунд Фрейд отвергал случайность в человеческом поведении: оговорки,

обмолвки, неловкие жесты, спотыкания, он считал, что все детерминировано, и

перечисленное выше -- п р о г о в о р ы подсознания. "Ты зачем ушиб локоть?"

-- испрашивал он ревущего от боли малыша, и выяснялось, что тот в чем-то

проштрафился и сам себя наказал, ничуть, разумеется, об этом не догадываясь.

Если б можно было спросить Сашу: "Зачем ты коснулся обнаженного проводка

проигрывателя?" -- ответ был бы один: так легко развязывались все узлы.

Сознание человека -- островершек айсберга, который скрыт в темной глубине. О

подводную массу айсберга разбился "Титаник". Все главное и роковое в нас

творится в подсознании. Я уверен, оттуда последовал неслышный приказ

красивой длиннопалой Сашиной руке: схватись за смерть. И никто не убедит

меня в противном.

Остается сказать о судьбе Ани. Конец ее был нелеп и ужасен. После

смерти Саши она бросила пить, очень подтянулась, стала заниматься

общественной деятельностью, литературным наследством мужа. Затем пришла

весть о скоропостижней смерти ее дочери Гали. Известие ее потрясло. Аня

"развязала". А тут, как на грех, приехала старая приятельница и бывшая

собутыльница. Аня высоко зажгла свой костер. Однажды она заснула с

непогашенной сигаретой в руке. Затлело ватное одеяло. Аня почти не обгорела,

она задохнулась во сне.

Так бездарно кончилось то, что началось молодо и счастливо на

гладильных досках в доме по улице Горького (здесь, в квартире Нагибина Галич

и Аня остались первый раз ночевать на ванне, накрытой гладильной доской --

В.Л.). А Саша вернулся в свою страну, в свою Москву, как и предсказывал,

вернулся песнями, стихами, пьесами, фильмами, вернулся легендой, восторгом

одних и кислой злобой других, вернулся громко, открыто, уверенно, как

победитель". (Юрий Нагибин. Дневник. М.,1996, с.605)

Алена Архангельская-Галич (дочь) уже в перестройку ездила в Париж, была

в муниципальной полиции, получила выписки о смерти отца. Я их читал. Там

описана фактическая сторона дела: как жена Галича вошла, увидела, позвонила,

в какой позе он лежал, что находилось рядом, медицинское заключение о смерти

от остановки сердца -- неосторожное обращение с радиоаппаратурой, снял

заднюю панель, не туда воткнул провод антенны. Несчастный случай, одним

словом. Никаких материалов и просто намеков на злоумышленное обнаружено не

было. Так же, как и в случае со смертью Ангелины Николаевны спустя девять

лет. В двадцатую годовщину смерти отца (15 декабря) Алена выступила на

первом канале телевидения, сказала, что все-таки много странного: отец был

после ванны, в халате, головой лежал к батарее отопления.... Странного в

уходе навечно всегда много. А если бы к батарее лежал ногами -- разве ж это

было бы не странно? Да, последняя тайна остается навсегда и разгадана быть

не может. Не будем ее пытаться решить. Поговорим лучше о посмертной жизни

Галича. Все годы после его смерти пленки у любителей оставались и продолжали

свою жизнь -- они активно размножались и расселялись. Его ранняя песня

"Бежит речка да по песочку" или, скажем, "Ты стучи, стучи..." потеряли свое

авторство и пополнили лагерный фольклор. Стали, так сказать, народными. Так

что чем-то уподобились "Очам черным", или даже "Полюшку-полю" (вопрос на

засыпку - кто авторы этих песен, учитывая, что не такие уж они и старые:

"Очи" -- середина прошлого века, а "Полюшко" и вовсе наша современница --

30-е годы?).

Но вот мы доехали до 1988 года. Именно в этом году и началась, по

существу, перестроечная гласность. Смешно вспоминать, но после чуть ли не

полуподпольных показов "Покаяния" Абуладзе в конце 1986 года ни в одной

рецензии, из коих первая появилась только в весной 1987 года, не упоминалось

имя Сталина (первый раз оно всплыло в романе Рыбакова "Дети Арбата" летом

1987г.). Только к концу того года самой продвинутой газете "Московское

время" разрешили робко писать о корифее. И вот в марте 1988 года театр

"Третье направление" поставил спектакль по песням Галича "Когда я вернусь".

Без оповещения и, фактически, без афиш. Впечатление было велико. Когда шел

номер со Сталиным ("Вижу бронзовый генералиссимус шутовскую ведет

процессию....им бы, гипсовым, человечины, они вновь обретут величие"), в

конце из-за трибуны появлялся Он и говорил в зал, что все было неплохо.

Скоро Он еще вернется, и станет еще лучше. Весь зал сжался, а я ненароком

подумал, что вот ведь сейчас всех актеров тут же могут и забрать вместе со

зрителями. Но нет, нас, нескольких человек, сразу же после спектакля

пригласили на обсуждение. Владимир Лукин, в то время заведующий отделом МИДа

(потом посол в США, а ныне глава думского комитета по иностранным делам)

отозвался о спектакле очень похвально. Мне, отовсюду исключенному и

уволенному, бояться было особенно нечего, и я выдал. Но Лукин... "А тебе,

Володя, не нагорит? -- спросил я своего старого товарища. "Ничего,

обойдется". Эге, смекнул я, процесс-то пошел. Стало быть, настало время. В

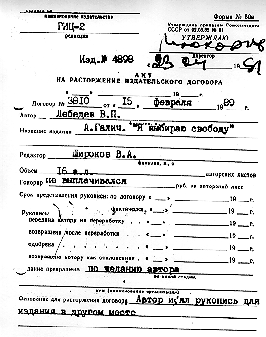

марте я написал прошение от имени дочери Галича Алены Архангельской о

восстановлении его в союзах писателей и кинематографистов. Текст был

аналогичен и гласил:

СЕКРЕТАРЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ /КИНЕМАТОГРАФИСТОВ ЗАЯВЛЕНИЕ

29 декабря 1971 г. (из союза кинематографистов 14 февраля 1972) из

союза писателей был исключен драматург и поэт Александр Аркадьевич Галич

(Гинзбург). Исключен он был за свое поэтическое творчество, за его

сатирическое содержание, которое, как теперь ясно, имело некоторое

основание.

Документально известно, что А. Галич не собирался покидать страну и

добровольность его отъезда была вынужденной. В настоящее время, когда

русской культуре возвращают незаслуженно забытые имена и произведения, новую

жизнь должно обрести и творчество А. Галича.

Сейчас уже проходят его творческие вечера, в том числе в ЦДА, театр

песни ("Третье направление") поставил спектакль по его песням "Когда я

вернусь", получивший положительные рецензии ("Московский комсомолец"). На

киноэкранах иногда демострируются фильмы, снятые по его сценариям. Однако в

титрах этих фильмов отсутствует имя А. Галича, что выглядит, по крайней

мере, как печальный анахронизм. Имя Галича должно быть восстановлено в

отечественной культуре, так же, как было восстановлено имя

Тимофеева-Рессовского в науке.

Я прошу вас, как дочь А. Галича, рассмотреть вопрос о посмертном

восстановлении моего отца А. Галича в Союзе (сошлюсь на прецедент с

Пастернаком), а также выяснить судьбу сценария А. Галича о Федоре Шаляпине,

который был запущен в производство режиссером М. Донским, и затем закрыт в

связи с исключением А. Галича из Союза.

Восстановление А. Галича необходимо не только из вышеназванных

этических и культурных соображений, но и в чисто юридическом смысле, так как

без этого ущемлены мои права как наследницы.

С уважением, Александра Александровна Архангельская.

Прошу обратить внимание на последний абзац. Перед написанием мы с

Аленой поехали на прием к секретарю Союза писателей Ю. Верченко для

консультации. Он принял нас очень доброжелательно (нет, положительно,

процесс пошел). Но очень напирал на то, что прошение о восстановление должно

исходить от частного лица, притом ближайшего родственника. Дело это

семейное, дочь хочет восстановить имя отца, несправедливо, гм..., ну сами

найдите формулировку. Только помягче. И особенно подчеркните, что ситуация

ущемляет вас материально: нет возможности получать гонорары от проката,

публикаций, постановок и пр. Наверху этот мотив поймут. А политики давайте

поменьше.

Я так и сделал. Но немножко не удержался, написав в начале "Исключен он

был за свое поэтическое творчество, за его сатирическое содержание, которое,

как теперь ясно, имело некоторое основание".

Секретарь Союза кинематографистов А. Смирнов был еще более радушен.

Давно, мол, давно пора. Дальнейшее было делом техники. В обоих союзах его

довольно быстро (в одном -- в мае, во втором -- в июне 1988 г.)

восстановили. По некоторым сведениям, могу предполагать, что такого рода

решения -- о восстановлении, о реабилитации (как раз в том же году были

реабилитированы Бухарин, Рыков и прочая славная когорта большевиков), а

потом и о возвращении гражданства принимались на самом верху Александром

Николаевичем Яковлевым с подключением в нужных случаях Горбачева.

О, что тут началось! Осенью 1988 г. по случаю 70-летия со дня рождения

Галича в Доме кино состоялся грандиозный вечер. На нем царили Рязанов и

Окуджава. Но когда на сцену выскочил какой-то доброволец, который начал

выкрикивать о важности песен Галича для политического пробуждения страны и о

том, что братья-писатели и кинематографисты стояли стороне от важного дела и

от Галича, как до того стояли в стороне от Пастернака, Солженицына,

Войновича или Владимова, не поддерживали и не защищали их -- в общем, такой

голос из народной глубинки (видно было по всему, что человек не из

тусовочных компаний и явно нарушал правила игры: организаторам разрешили

проведение мероприятия, и это великая удача, мы тут говорим о драматургии, о

высокой поэзии, а этот...) , его живо некто из-за кулис схватил в охапку и

уволок.

Но вот мы доехали до 1988 года. Именно в этом году и началась, по

существу, перестроечная гласность. Смешно вспоминать, но после чуть ли не

полуподпольных показов "Покаяния" Абуладзе в конце 1986 года ни в одной

рецензии, из коих первая появилась только в весной 1987 года, не упоминалось

имя Сталина (первый раз оно всплыло в романе Рыбакова "Дети Арбата" летом

1987г.). Только к концу того года самой продвинутой газете "Московское

время" разрешили робко писать о корифее. И вот в марте 1988 года театр

"Третье направление" поставил спектакль по песням Галича "Когда я вернусь".

Без оповещения и, фактически, без афиш. Впечатление было велико. Когда шел

номер со Сталиным ("Вижу бронзовый генералиссимус шутовскую ведет

процессию....им бы, гипсовым, человечины, они вновь обретут величие"), в

конце из-за трибуны появлялся Он и говорил в зал, что все было неплохо.

Скоро Он еще вернется, и станет еще лучше. Весь зал сжался, а я ненароком

подумал, что вот ведь сейчас всех актеров тут же могут и забрать вместе со

зрителями. Но нет, нас, нескольких человек, сразу же после спектакля

пригласили на обсуждение. Владимир Лукин, в то время заведующий отделом МИДа

(потом посол в США, а ныне глава думского комитета по иностранным делам)

отозвался о спектакле очень похвально. Мне, отовсюду исключенному и

уволенному, бояться было особенно нечего, и я выдал. Но Лукин... "А тебе,

Володя, не нагорит? -- спросил я своего старого товарища. "Ничего,

обойдется". Эге, смекнул я, процесс-то пошел. Стало быть, настало время. В

марте я написал прошение от имени дочери Галича Алены Архангельской о

восстановлении его в союзах писателей и кинематографистов. Текст был

аналогичен и гласил:

СЕКРЕТАРЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ /КИНЕМАТОГРАФИСТОВ ЗАЯВЛЕНИЕ

29 декабря 1971 г. (из союза кинематографистов 14 февраля 1972) из

союза писателей был исключен драматург и поэт Александр Аркадьевич Галич

(Гинзбург). Исключен он был за свое поэтическое творчество, за его

сатирическое содержание, которое, как теперь ясно, имело некоторое

основание.

Документально известно, что А. Галич не собирался покидать страну и

добровольность его отъезда была вынужденной. В настоящее время, когда

русской культуре возвращают незаслуженно забытые имена и произведения, новую

жизнь должно обрести и творчество А. Галича.

Сейчас уже проходят его творческие вечера, в том числе в ЦДА, театр

песни ("Третье направление") поставил спектакль по его песням "Когда я

вернусь", получивший положительные рецензии ("Московский комсомолец"). На

киноэкранах иногда демострируются фильмы, снятые по его сценариям. Однако в

титрах этих фильмов отсутствует имя А. Галича, что выглядит, по крайней

мере, как печальный анахронизм. Имя Галича должно быть восстановлено в

отечественной культуре, так же, как было восстановлено имя

Тимофеева-Рессовского в науке.

Я прошу вас, как дочь А. Галича, рассмотреть вопрос о посмертном

восстановлении моего отца А. Галича в Союзе (сошлюсь на прецедент с

Пастернаком), а также выяснить судьбу сценария А. Галича о Федоре Шаляпине,

который был запущен в производство режиссером М. Донским, и затем закрыт в

связи с исключением А. Галича из Союза.

Восстановление А. Галича необходимо не только из вышеназванных

этических и культурных соображений, но и в чисто юридическом смысле, так как

без этого ущемлены мои права как наследницы.

С уважением, Александра Александровна Архангельская.

Прошу обратить внимание на последний абзац. Перед написанием мы с

Аленой поехали на прием к секретарю Союза писателей Ю. Верченко для

консультации. Он принял нас очень доброжелательно (нет, положительно,

процесс пошел). Но очень напирал на то, что прошение о восстановление должно

исходить от частного лица, притом ближайшего родственника. Дело это

семейное, дочь хочет восстановить имя отца, несправедливо, гм..., ну сами

найдите формулировку. Только помягче. И особенно подчеркните, что ситуация

ущемляет вас материально: нет возможности получать гонорары от проката,

публикаций, постановок и пр. Наверху этот мотив поймут. А политики давайте

поменьше.

Я так и сделал. Но немножко не удержался, написав в начале "Исключен он

был за свое поэтическое творчество, за его сатирическое содержание, которое,

как теперь ясно, имело некоторое основание".

Секретарь Союза кинематографистов А. Смирнов был еще более радушен.

Давно, мол, давно пора. Дальнейшее было делом техники. В обоих союзах его

довольно быстро (в одном -- в мае, во втором -- в июне 1988 г.)

восстановили. По некоторым сведениям, могу предполагать, что такого рода

решения -- о восстановлении, о реабилитации (как раз в том же году были

реабилитированы Бухарин, Рыков и прочая славная когорта большевиков), а

потом и о возвращении гражданства принимались на самом верху Александром

Николаевичем Яковлевым с подключением в нужных случаях Горбачева.

О, что тут началось! Осенью 1988 г. по случаю 70-летия со дня рождения

Галича в Доме кино состоялся грандиозный вечер. На нем царили Рязанов и

Окуджава. Но когда на сцену выскочил какой-то доброволец, который начал

выкрикивать о важности песен Галича для политического пробуждения страны и о

том, что братья-писатели и кинематографисты стояли стороне от важного дела и

от Галича, как до того стояли в стороне от Пастернака, Солженицына,

Войновича или Владимова, не поддерживали и не защищали их -- в общем, такой

голос из народной глубинки (видно было по всему, что человек не из

тусовочных компаний и явно нарушал правила игры: организаторам разрешили

проведение мероприятия, и это великая удача, мы тут говорим о драматургии, о

высокой поэзии, а этот...) , его живо некто из-за кулис схватил в охапку и

уволок.

А накануне (4 октября) была создана комиссия по литературному

наследству Галича. Демократия к этому моменту дошла до таких немыслимых

высот, что меня, человека вовсе не из литературных кругов, в то время еще

сильно меченого исключением-увольнением, обысками, по представлению Алены не

только ввели в ее состав, но сделали первым замом председателя, коим стал

Булат Окуджава. Собирались мы не много -- раза три-четыре. Никаких свершений

комиссия, в которую входило 21 человек, не произвела, если не считать

проведения вышеназванного вечера. Хотя нет, пожалуй, бумаги за подписью

комиссии помогали на том этапе издавать книги стихов, пьес, воспоминаний и

пластинок Галича. Ну и, конечно, начался просто обвал вечеров памяти Галича.

Выступали, рассказывали, пели. Я тоже выступал на каждом таком вечере. Дима

Межевич из Таганки очень недурно пел песни Галича. Демократия распоясывалась

все больше: нам даже стали немного платить со сборов от этих вечеров.

Деньги... Они привели, как то не раз бывало в истории, к настоящей

гражданской войне, когда брат пошел на сестру, а дядя -- на племянницу. Брат

Александра Аркадьевича, Валерий Аркадьевич (я его мельком упоминал ранее),

был среди главных, а может, и самым главным оператором студии им. Горького.

Напомню, что он снимал фильм Аскольдова "Комиссар", который многие годы

лежал на полке, а когда пошел примерно тогда же, когда вдруг "простили"

Галича, то получил какую-то киношную премию. Его режиссер Аскольдов в

"Известиях" публично отказался от премии, сказав, что не хочет ее разделить

с человеком (В. Гинзбургом), который умыкнул авторскую копию режиссера и

отнес ее, куда положено.

А накануне (4 октября) была создана комиссия по литературному

наследству Галича. Демократия к этому моменту дошла до таких немыслимых

высот, что меня, человека вовсе не из литературных кругов, в то время еще

сильно меченого исключением-увольнением, обысками, по представлению Алены не

только ввели в ее состав, но сделали первым замом председателя, коим стал

Булат Окуджава. Собирались мы не много -- раза три-четыре. Никаких свершений

комиссия, в которую входило 21 человек, не произвела, если не считать

проведения вышеназванного вечера. Хотя нет, пожалуй, бумаги за подписью

комиссии помогали на том этапе издавать книги стихов, пьес, воспоминаний и

пластинок Галича. Ну и, конечно, начался просто обвал вечеров памяти Галича.

Выступали, рассказывали, пели. Я тоже выступал на каждом таком вечере. Дима

Межевич из Таганки очень недурно пел песни Галича. Демократия распоясывалась

все больше: нам даже стали немного платить со сборов от этих вечеров.

Деньги... Они привели, как то не раз бывало в истории, к настоящей

гражданской войне, когда брат пошел на сестру, а дядя -- на племянницу. Брат

Александра Аркадьевича, Валерий Аркадьевич (я его мельком упоминал ранее),

был среди главных, а может, и самым главным оператором студии им. Горького.

Напомню, что он снимал фильм Аскольдова "Комиссар", который многие годы

лежал на полке, а когда пошел примерно тогда же, когда вдруг "простили"

Галича, то получил какую-то киношную премию. Его режиссер Аскольдов в

"Известиях" публично отказался от премии, сказав, что не хочет ее разделить

с человеком (В. Гинзбургом), который умыкнул авторскую копию режиссера и

отнес ее, куда положено.

И вот этот мягкий и скромный человек, Валерий Аркадьевич Гинзбург,

живший без изысков и больших разносолов, узнав о восстановлении своего брата

Галича в союзах, вдруг встрепенулся: сейчас, сейчас пойдут деньжища,

особенно из-за границы, где драгоценного брата издают миллионными тиражами,

вот когда привалит валюта, вот когда настанет счастливый праздник на нашей

улице. Ваши сто -мне -- как насморк покойнику. Благостный Валерий Аркадьевич

ошибался. Как насчет тиражей, так и миллионной валюты. Но это стало ясно

позже. А тогда на одном из вечеров, посвященных Галичу, он вдруг подвел к

Алене молодого человека и, приятно осклабясь улыбкой Кощея (странным

образом, имея вроде бы безобидный характер, он носит внешний облик как раз

этого вечно симпатичного фольклорного персонажа), сказал: "Разреши

представить тебе твоего брата Гришу". Алена, первый раз услышав о приращении

семьи, несколько смутилась: как да откуда. "Ну ты же знаешь, мой брат, твой

отец, был человеком увлекающимся. Была у него любовь -- и вот результат".

"Результат" весело и даже нагловато улыбался (я присутствовал при сем

перформансе). Да, надо как-нибудь встретиться, поговорить. Да-да, как-нибудь

надо. Обязательно. Надо созвониться, все обсудить. Обязательно созвонимся.

Звоните как-нибудь. И вы тоже. И вы звоните.

На том встреча брата с сестрой и закончилась. Кто-то должен был

позвонить. Но никто не позвонил.

Цель возникновения скоропостижного брата была кристальной. Но не

чистой. "Надо делиться", -- назидательно говорил мне в то время Валерий

Аркадьевич, значительно опережая идею министра финансов (ныне бывшего)

Лившица. Она старшая сестра и должна помочь своему младшему брату.

Опекуном и дядькой-смотрителем молодого человека Валерий Аркадьевич

объявил себя и все обещал устроить наилучшим образом. Делиться, правда, было

нечем. Никаких валютных водопадов ниоткуда не низвергалось. И, вроде бы, не

предвиделось. От Валерия Аркадьевича я услышал волнующую романтическую

историю. Мог бы даже всплакнуть, если бы по невероятному стечению

обстоятельств не знал ее уже около года, притом из совершенно

непредсказуемого источника. И совершенно в ином ракурсе. Начался обычный

Расемон.

- Мой брат был очень влюбчивым человеком. Он влюбился в одну художницу,

Соню Михнову-Войтенко, и у него появился сын, -- в который раз повторил

дядька-смотритель.

Я, по своей неистребимой привычке шутить, возразил: при такой

влюбчивости, как вы говорите, он мог бы влюбиться и не в одну.

-- Не шути. И вот в результате появился плод этой любви, мальчик Гриша.

Григорий Михнов-Войтенко, сын моего брата.

-- Мальчик-то, Валерий Аркадьевич, крупноват больно. Скоро, небось, в

Кремлевский полк служить возьмут, на пост номер один. Сколько ему сейчас?

Двадцать?

-- Двадцать один. Он в жизнь вступает, ему помощь нужна. Делиться

нужно. Передай это Алене.

Передал. И поведал, что я знал об этой фантастической загробной

истории, длиться которой предстояло потом почти десять (!) лет.

Как-то на одной лекции в Дубне (я туда ездил даже во времена

андроповского социалистического обновления и вел разные встречи в Доме

ученых по истории России -- наш спрут не знал, что одна его нога меня

отовсюду исключила, в то время как вторая платила мелкие деньги за лекции в

разных отдаленных научных местах) я познакомился с неким Александром

Аркадьевичем Шерелем. Мне сразу понравились его имя и отчество - полный

тезка Галича. На каком-то острове под Дубной, где несколько дней проходил

наш странный семинар, мы жили с ним в одном домике. Человеком он оказался